こんにちは!

かめとんぼです。

今回は、部屋の壁に物を取り付ける時の必需品「石膏ボードアンカー」について紹介します。

石膏ボードアンカーとは??

4種類の代表的な石膏ボードアンカー

取り付けのポイント&注意点

DIYについての知識やポイント、知って得する情報などを紹介します。

現在は賃貸マンションに住んでいて、9割以上の家具を自作しながら理想の部屋づくりを楽しんでいます。

本業は機械設計の仕事をしています。

はじめに

初心者にもできる簡単なDIYの1つに、壁掛け部品を使ったDIYがあります。

壁に時計やボード、鏡を掛けることで機能的な部屋づくりをしてみたり、小さな棚を取り付けておしゃれな小物を飾ってみるなど、壁掛け部品を使ったDIYは初心者でも始めやすく人気があります。

これらのパーツを使って、うまく部屋の壁を使いこなせばよりスタイリッシュで理想的な部屋づくりができますが、実は部屋の壁に物を取り付けるには少しコツがあります。

なぜなら、一般的な壁材の9割は「石膏ボード」という板が使われており、この板は画鋲や釘が簡単に抜けやすく、上手に固定しないと物を取り付けることが出来ないからです。

上手く固定が出来ていないと、画鋲や釘が抜けてしまい掛けている物が落ちてしまうだけでは無く、取り付けていた壁に大きな穴が開いてしまう心配があります。

そのため、壁にフックなどを取り付ける場合には、次の3つの方法を使い分けることが大切です。

軽い物を取り付ける時 → 石膏ボード用フック

中くらいの重さの物を取り付ける時 → 石膏ボードアンカー

重い物を取り付ける時 → 下地の木材にビス止め

今回はこの中でも、棚やタオル掛け、カーテンレールなどの中くらいの重さの物を取り付ける時に使う「石膏ボードアンカー」を使ったDIYについて見ていきます。

他の2つのやり方と、3つの方法の使い分け方はこれらの記事で解説しています。

この記事では、具体的には石膏ボードアンカーとは?という基本的なところから、4つのアンカーの使い分け、また取り付ける時に意識したい6つのポイント&注意点について解説します。

それでは順に見ていきます。

石膏ボードアンカーとは?

まず初めに、石膏ボードアンカーとは?という疑問について説明します。

石膏ボードアンカーは、多くの家の壁に使われる「石膏ボード」に物を取り付けるときに使うビスのような道具です。

石膏ボードとは?

そもそも石膏ボードは、一般的な部屋の壁に使われる板材のことを指します

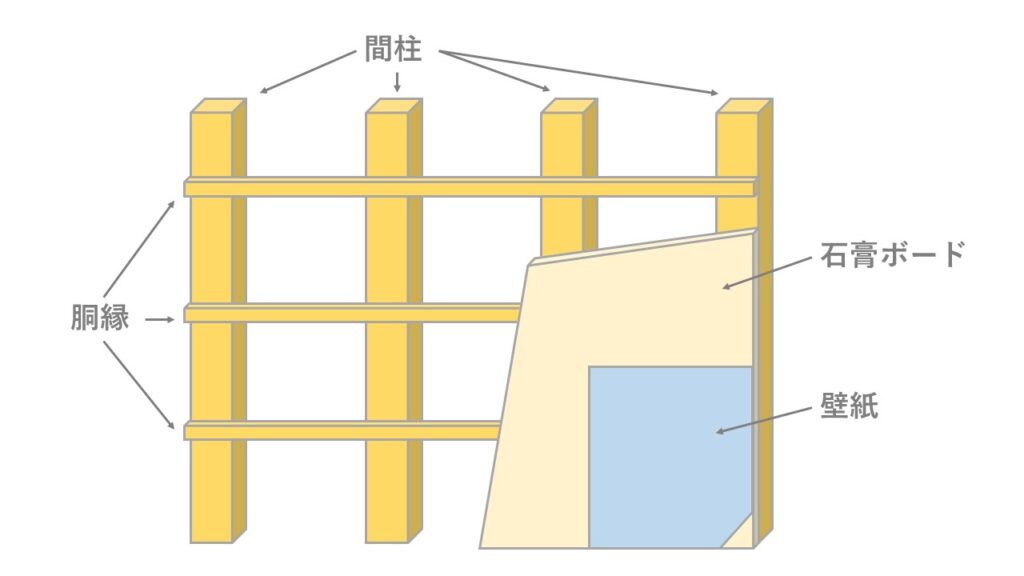

家の壁の構造は、下の絵にあるように石膏ボードを家の骨格となる木材に打ち付けて、その表面に壁紙を貼ることで出来ています。

この石膏ボードは非常に多くの家で使われており、約9割の家の壁に使われていると言われています。

石膏ボードは機能的にはさまざまなメリットがありますが、DIYで壁に物を取り付けるという観点で見るとあまり向いていません。

釘やピンを打ってもすぐにぽろぽろと崩れてしまい、重いものを取り付けることができないからです。

そこでこの石膏ボードにも物を取り付けるために使われるのが、今回解説する石膏ボードアンカーや、別記事で解説している石膏ボード用フックになります。

そんな石膏ボードアンカーですが、どんな壁、用途にも使える絶対的なタイプはなく、用途、取り付けるものの重さに合わせてタイプを選ぶ必要があります。

そこで次からは、数ある石膏ボードアンカーの種類、タイプ分けと、用途に合った選び方について見ていきます。

石膏ボードアンカーの選び方&使い方

石膏ボードアンカーは、形、使い方によって次の4つのタイプに分けられます。

A.板状打ち込みタイプ

B.樹脂製ねじ込みタイプ

C.金属アンカータイプ

D.トグラータイプ

また、これらの4つのタイプは、耐荷重、構造によって次の2つの大カテゴリーに分けられます

打ち込むorねじ込んで摩擦で止まるタイプ(軽い物用)

A.板状打ち込みタイプ

B.樹脂製ねじ込みタイプ

中でアンカーが開いて踏んばるタイプ(重い物用)

C.金属アンカータイプ

D.トグラータイプ

ここから具体的に4つのタイプの特徴を見ていくにあたって、内容を簡単に表にまとめました。

ここからは、A~Dの4つのタイプの具体的な特徴、メリット・デメリットと使い方について見ていきます。

A.板状打ち込みタイプ

耐荷重:△(~10kg)

下穴:不要

難易度:◎

価格:☆☆+ビス(別売り)

特徴:粉・ゴミが出ない

必要な工具:ドライバー、(金づち)

まず初めに紹介するのは、板状打ち込みタイプのアンカーです。

このタイプは、打ち込んだ板状のアンカーと壁の石膏ボードの摩擦で止まる、軽い物用のアンカーです。

4つのタイプの中で唯一下穴がいらず、軽い物(棚、リモコン、額など)を壁に固定するときには最もおすすめできるタイプのアンカーです。

下穴がいらないので、電動ドリルなどの下穴を開けるための工具が必要無いこと、また穴を開ける時に粉やゴミがないというメリットから、気軽に使えるDIY部品としてよく用いられます。

使い方

このタイプのアンカーを使う時に用意する部品は、アンカー、別売りの一般的なビス(木ねじ)、そして取り付けたいフックなどです。

壁に打ち込むときには金づちがあったほうが楽に打ち込むことができますが、コインなどの金属部品を当てて指で押し込むことで、少々力は必要ですが代用もできます。

実際の使い方は非常に簡単で、まずは金づちなどを使ってアンカーを壁に打ち込みます。

そしてそのアンカーの真ん中(隙間)にビスをねじ込むための穴があるので、その穴にフックなどの取り付けたい物を通したビスをねじ込むことで完成です。

テレビや扇風機などの重いものを取り付けるのには向きませんが、約10kg以下程度の軽いものを取り付けるのであれば、一番簡単に固定ができるアンカーです。

B.樹脂製ねじ込みタイプ

耐荷重:△(~10kg)

下穴:要

難易度:〇

価格:☆+ビス(別売り)

特徴:ねじ込むのが難しい(割れるorスカスカになりやすい)

必要な工具:ドライバー、電動ドリル(穴あけ)

次に紹介するのは、樹脂製ねじ込みタイプのボードアンカーです。

このタイプも、上で紹介した板状打ち込みタイプと同様、ねじ込んだアンカーと石膏ボードの摩擦で止まる軽い物用のアンカーです。

下穴を開けて、樹脂製のアンカーをドライバーでねじ込むことで取り付けられるため、一見の簡単そうに見えますが、よくある失敗としては材質が樹脂のためアンカーが壁の中で割れてしまったり、下穴が大きすぎてしっかりと留められないという失敗例があります。

上で紹介した板状打ち込みタイプに比べると、耐荷重は同じくらい、難易度は上の板状打ち込みタイプの方が簡単なため、迷ったら上の板状打ち込みタイプを使うことをおすすめします。

使い方

このタイプのアンカーを使う時に用意する部品は、アンカー、別売りの一般的なビス(木ねじ)、そして取り付けたいフックなどです。

取り付ける時には、まずは壁に下穴を開け、ドライバーを使ってその穴にアンカーをねじ込みます。

アンカーの真ん中にはビスをねじ込む穴が空いているので、その穴にフックなどの取り付けたい物を通したビスをねじ込むことで完成です。

C.金属アンカータイプ

耐荷重:◎(10kg~)

下穴:要

難易度:△

価格:☆☆☆

特徴:高耐荷重(エアコンなどもOK)

必要な工具:ドライバー、電動ドリル(穴あけ)

この金属アンカータイプと、下で紹介するトグラータイプは、石膏ボードの壁の内側(裏側)でアンカーが開いて、踏ん張って固定する重い物用のアンカーです。

上で紹介した「打ち込む or ねじ込んで摩擦で止まるタイプ」に比べて重い物を取り付けることができるため、エアコンの設置などの強度が必要なところに使われます。

この金属アンカータイプの特徴は、壁の中で広がるアンカー部分と、ビス(木ねじ)部分が一体となっていることです。

そのため、他のタイプのようにビスを選んだり、購入する必要はありません。

また、ねじ頭の部分を回すことで先端のアンカーが自動的に広がっていくので、アンカーが広がりきっていないことが起きにくく、失敗しにくいタイプとなっています。

そのため、テレビやカーテンなどの重いものを取り付ける時にはおすすめできるアンカーです。

使い方

使い方は簡単で、まずは取り付けたい位置に下穴を開けます。

そしてその下穴にフックなどの取り付けたい物を通したアンカーを差し込み、ネジ頭の部分を回すことで取り付けが完了です。

ネジ頭を回すと、壁の内側で先端のアンカー部が次第に広がり、壁の裏側から踏ん張る形になり固定することができます。

D.トグラータイプ

耐荷重:◎(10kg~)

下穴:要

難易度:△

価格:☆☆+ビス(別売り)

特徴:中で広がったかどうかが見えない

必要な工具:ドライバー

あまり聞き慣れない名前のアンカーですが、こちらも上の金属アンカータイプと同様、壁の中でアンカーが開いて踏ん張る、重い物を取り付ける用のアンカーです。

使い方で紹介するように、ビスを打つ前に赤色の専用のピンで壁の中のアンカー部分を開いて内側から保持します。

上の金属アンカータイプに比べて、自分でアンカーを広げる必要があるため、慣れないと上手く広げることができずに失敗してしまう場合があります。

そのため、重い物を取り付けるためのアンカー選びに迷ったら、確実にアンカーを広げられる確率の高い、上の金属アンカータイプをおすすめします。

使い方

このタイプのアンカーを使う時に用意する部品は、アンカー、別売りの一般的なビス(木ねじ)、そして取り付けたいフックなどです。

使い方は上の金属アンカータイプと同様、まず初めに取り付けたい位置に下穴を空けます。

そしてその下穴に、アンカー部を折り畳んだトグラーアンカーを入れます。

そして付属しているピンをアンカーの真ん中の穴に通し、壁の裏側でアンカーを広げます。

この時、どこまでピンを通すとアンカーが開くかが分かりにくいですが、あまり無理に入れすぎるとアンカーが割れたり下穴が広がったりしてしまうので、無理に力をかけすぎない程度にピンを通します。

アンカーの真ん中にはビスをねじ込む穴が空いているので、その穴にフックなどの取り付けたい物を通したビスをねじ込むことで完成です。

石膏ボードアンカーのポイント&注意点

ここまで、石膏ボードアンカーの種類や選び方について見てきましたが、最後に石膏ボードアンカーを使って物を取り付ける時に意識したい6つのポイント&注意点を紹介しておきます。

壁の裏に柱があるところには使えない

1つ目は、壁の石膏ボードの裏側に柱があるところには使えないことに注意しましょう。

上で紹介したように、壁の石膏ボードの裏側には間柱や胴縁と呼ばれる木材があります。

ここで紹介した4つのボードアンカーは、どれも石膏ボードを突き抜けるようにビスを打ち込むため、石膏ボードを貫通した先に木材があると上手く入っていきません。

そのため、アンカーを打つ前には裏側に木材がないかどうかを確認することが重要です。

裏側の木材の場所を確認するには、「下地センサー」と呼ばれる道具を使用して確認することができます。

下地センサーは電気的に石膏ボードの裏側の木材を検知することができ、壁に穴を開けることなく、木材の場所を確認することができます。

下地センサーを使って、あらかじめ裏側の木材の位置を確認したうえでアンカーを打ち込むことで、失敗することなく壁に物を取り付けることができます。

下地センサーについて、詳しくはこの記事で解説しています。

手動で回す

4つのアンカーは、ビス(ねじ)を使ってフックなどを固定しますが、このビスを回すときには手動のドライバーを使うようにしましょう。

電動ドライバーを使うと、万が一スイッチを押し込み過ぎて高速、高トルクでビスを回してしまった時に、ビスやアンカーが石膏ボードの壁にめり込んで大きな穴を開けてしまう心配があります。

そのような失敗を避けるためにも、手動のドライバーを使ってビスを回しましょう。

石膏ボードは柔らかいため、電動のドライバーを使わずに手動のドライバーを使っても十分ねじ込むことはできます。

天井はやめよう

石膏ボードは部屋の天井にも使われていますが、DIYで天井に物を取り付けるのは避けたほうが無難です。

もちろん、ボードアンカーの機能的には十分保持することは可能な場合もありますが、万が一取り付けに失敗して天井から物が落ちてきてしまうリスクを考えると、DIYで天井に物を取り付けることは避けたほうがいいと考えています。

かめとんぼも、落ちてきたときのリスクを考えて自分で天井に物を取り付けたことはありません。

照明や、シーリングファン(天井で回っている扇風機みたいなやつ)を取り付けたい場合には、ネットで調べるなどして専門の業者に頼むことをおすすめします。

ビスはアンカーにあった径を使う

板状打ち込みタイプなどのアンカーでは、自分で別売りのビスを購入して用意する必要があります。

この時には、使うアンカーに合った径のビスを使うことが大切です。

アンカーの入っている容器、袋に対応のビス径が書いてあるはずなので、その指示に従ってビスを用意しましょう。

対応外の太すぎたり細すぎるビスを使うと、上手く固定ができないだけではなく、失敗して壁に大きな穴を空けてしまう可能性があります。

ここで大切なポイントは、使用可能ビス径が3~6mmなどと幅がある場合には、まずは細い側(今回であれば3mm)のビスを用意しましょう。

とても大切なことなので2回言います。

まずは細い側のビスを用意しましょう。

最初は細いビスを使っておけば、万が一取り付けに失敗してしまった場合でも、ビスの径を太くすることで再度トライができます。

もしも太いビスで大きな穴を空けてしまった場合、一度塞がないと細いビスを使うことはできません。

そのため、なるべく細いビスから使って、失敗してもいいように余裕を持って作業をしましょう。

下穴は推奨径より少し小さめに開ける

金属アンカータイプなどの下穴を開けるタイプでは、電動ドリルでドリルの刃を使って穴を開けますが、その時のドリルの刃の径に注意しましょう。

例えば推奨下穴径が5mmの場合、初めは3mm程の少し小さい径の刃で下穴を開けることをオススメします。

石膏ボードは柔らかいので、下穴を開ける時にうっかり広がってしまい、3mmの刃を使っても5mm程に広がってしまう事があるからです。

二回りくらい小さい径の刃を使って、空きすぎてしまうならさらに細い刃を使うなど、様子を見ながら下穴を開けることをおすすめします。

無理に回さない

最後は、ビスをねじ込むときに無理に回さないように注意しましょう。

特に樹脂製ねじ込みタイプのアンカーでは、アンカーをねじ込む時にかなり引っかかるような感覚がある時がありますが、そのようなときには無理して回さず、一度緩める向きに回すことが効果的です。

無理に回すとアンカーが割れたり、壁の下穴が大きくなってしまうので、少しずつ慎重に、無理に強い力で回さないように注意しましょう。

ここで上げた6つのポイント&注意点に共通していることは、「石膏ボードは柔らかいので無理に取り付けないこと」ということです。

木材にビスを打ち込むようなイメージで作業をすると、簡単に穴が広がってしまいます。

失敗して余分な作業を増やさないためにも、上に挙げた6個のポイント&注意点を意識して作業をすると、失敗しないボードアンカー取り付けができます。

まとめ

今回は、部屋の壁に物を取り付ける時の必需品「石膏ボードアンカー」について紹介しました。

このブログでは、他にも石膏ボード用フックや下地センサーについて、DIY初心者にも分かるように徹底的に解説しています。

特に部屋の壁に物を取り付ける方法については、一番わかりやすいサイトを目指して日々改良をしています。

その他にも、DIYについての知識やポイント、知って得する情報について紹介していきます。

一緒に学んで、楽しいDIYにしましょう。

かめとんぼ

参考記事

コメント